搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 理学”相关记录71640条 . 查询时间(1.37 秒)

2024年6月8日-6月9日,第十五届中国大学生物理学术竞赛(西北赛区)在兰州大学隆重举办。本次竞赛共有来自西北地区17所高校的45支队伍、222名学生参加。石河子大学派出无懈可击队、星际航行队和理实队三支代表队参赛。经过两天的激烈角逐,最终荣获三个团队一等奖。

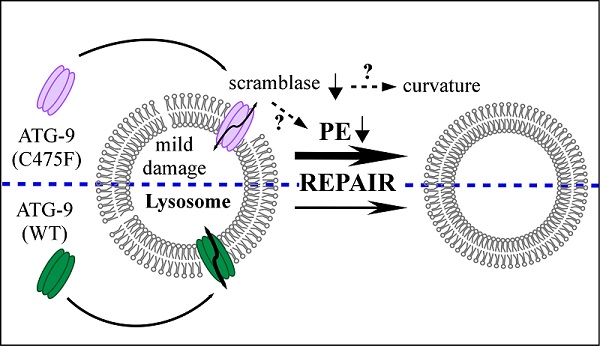

中国科学院研究揭示自噬蛋白ATG-9调控溶酶体的功能(图)

蛋白 活性 损伤

2025/4/17

中国科学院院士、生物物理研究所研究员张宏团队在自噬研究方面取得进展。该研究发现了自噬关键蛋白ATG-9通过调控磷脂翻转酶活性以促进受损溶酶体修复的分子机制。这一发现为溶酶体功能障碍相关疾病的治疗提供了新的研究方向。

中国科学院金属纳米药物治疗炎症性肠病研究获进展(图)

金属 纳米 药物 治疗

2025/4/17

中国科学院国家纳米科学中心研究员赵瑞芳与聂广军团队,联合首都医科大学教授陈汉清团队,在递送金属纳米药物治疗炎症性肠病研究方面取得进展。炎症性肠病作为无法治愈的慢性肠道疾病,其病理机制涉及遗传易感性、免疫系统失调和肠道微环境紊乱等。该疾病特征表现为肠道屏障功能障碍、微生物稳态失衡和粘膜免疫异常。现有临床干预手段以系统性免疫抑制为主,但难以解决屏障修复和菌群重建等问题。研究发现,约51%克罗恩病患者存...

山东省科学院生态研究所开放微生物菌种资源库查询端口,促进科技共享与创新(图)

微生物 菌种资源库 查询端口

2025/4/17

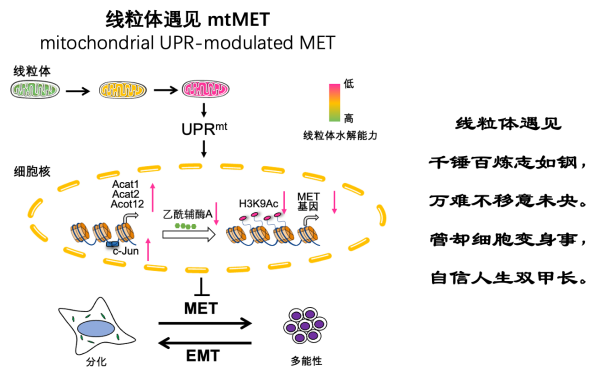

中国科学院线粒体应激调控干细胞命运的“线粒体遇见”新模式被发现(图)

细胞 蛋白 基因

2025/4/17

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队等发现,线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt)在多能干细胞命运中通过c-Jun调控组蛋白乙酰化,进而影响间充质-上皮转化(MET)的新模式(mtMET)。这一模式的缩写MET是“遇见”的过去式,因此科研人员将这一新模式称为“线粒体遇见”。该研究证明了UPRmt通过增强上皮-间充质转化促进肿瘤迁移和侵袭,发现了肿瘤治疗的潜在新靶点,并扩...

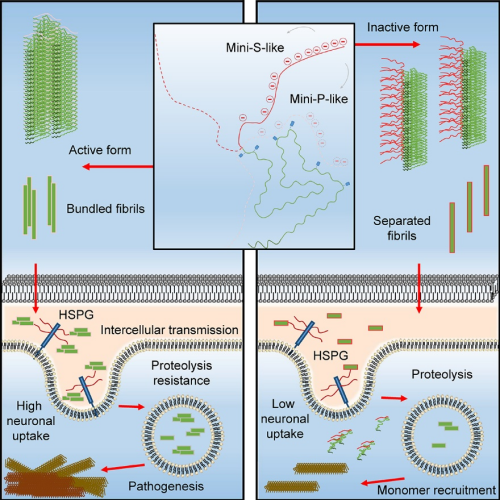

中国科学院调控神经退行性疾病中核突触蛋白病理传播致病性新机理被发现(图)

神经 疾病 蛋白 病理

2025/4/17

中国科学院上海有机化学研究所与中国科学技术大学的研究人员合作,揭示了α‑突触核蛋白病理传播过程中的新关键因素——“柔性衣壳”。这一成果为探讨帕金森病、路易体痴呆等神经退行性疾病的传播机制提供了新视角。

中国科学院研究在伽马暴能谱中发现兆电子伏特发射线观测证据(图)

电子 射线 观测

2025/4/17

2025年4月14日,中国科学院紫金山天文台科研人员在伽马暴兆电子伏特(MeV)谱线研究方面取得进展。该研究利用费米卫星伽马射线暴监测器(Fermi-GBM)观测数据,在伽马暴GRB 221023A的能谱中发现了一条2.1 MeV的发射线,这是在伽马暴能谱中发现的第二例MeV发射线事件。

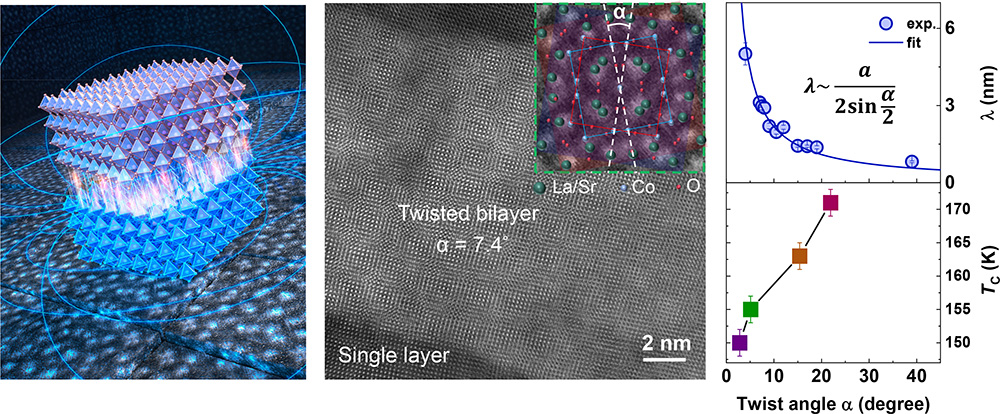

中国科学院物理研究所发现转角关联电子体系中磁层间耦合强度减弱(图)

电子 耦合 凝聚态物理

2025/4/17

2025年来,以魔角石墨烯为代表的转角二维体系揭示了一系列新奇的量子物态,包括超导态、关联绝缘态、魏格纳晶格等,推动了凝聚态物理的前沿探索。“转角电子学”由此崛起,成为研究电子相互作用与几何调控耦合效应的重要新兴领域。然而,这一物理机制并不限于范德华二维材料。一个更具颠覆性的设想是,将转角调控的概念拓展至具有强电子关联效应的过渡金属氧化物体系,以实现对电子态的新型调控方式。得益于牺牲层技术的突破,...

中国科学院成都山地所在植被GPP估算时间尺度扩展研究中取得进展(图)

气候 循环 生态系统

2025/4/16

植被总初级生产力(GPP)是衡量陆地生态系统“碳汇”能力的重要生态学指标,对于理解碳循环机制和制定气候变化应对战略至关重要。尽管现有GPP研究在不同空间尺度上进行了广泛分析并取得了显著进展,然而GPP模拟在不同时间尺度方面的不确定性仍然是一个突出的问题,尤其是环境变量日内快速变化的不确定性亟需进一步量化。

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

中国科学院科研人员精准设计多样化菌落斑图(图)

组织 基因 细胞

2025/4/17

生物斑图是生命体通过自组织形成的时空有序结构。生物斑图展现出生命系统的复杂性,并在生物发育、生态适应和疾病进展等领域发挥关键作用。尽管生物斑图在自然界广泛存在,其形成机制仍是未解之谜。

中国科学院海洋研究所海洋所团队搭载“蛟龙”号完成南海两处冷泉喷口综合探测任务(图)

探测 生态系统 生物群落

2025/4/12

2025年4月3日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队在国家深海基地管理中心的大力支持下,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

中国科学院兰州化物所制定的两项国家标准批准发布

凹凸棒石 X射线

2025/4/12

2025年4月111日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准公告(2025年第4号、第6号),由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口管理的《凹凸棒石相含量的测定 X射线衍射-标准曲线法》(GB/T 45335-2025)(中国科学院兰州化学物理研究所第二起草单位)和《凹凸棒石微量元素测定方法》(GB/T 4545...

中国科学院物理研究所铌酸锂光学超表面:非手性结构双折射诱导手性共振模式(图)

光学 结构 晶体

2025/4/17

2025年来,铌酸锂单晶薄膜制备技术的突破极大地推动了铌酸锂晶体在光学超表面等微纳光学器件中的重要应用。但是,铌酸锂晶体的高硬度和化学性质不活泼等特性给微纳加工带来巨大挑战;另外,常规的光学超表面制备材料多局限于各向同性材料,而各向异性铌酸锂晶体的双折射特性尚未在光学超表面领域实现系统性探索。