搜索结果: 1-15 共查到“文学 日常生活”相关记录27条 . 查询时间(0.11 秒)

《死之棘》的日常生活叙事与创伤记忆书写

死之棘 岛尾敏雄 日常生活 创伤记忆

2024/4/1

《死之棘》是日本“第三新人”作家岛尾敏雄根据个人生活经历创作的一部家庭题材长篇小说。作者以即物性、日常性的书写方式叙述了战后日本核心家庭的日常生活和夫妻的情感羁绊,空间叙事的隐喻作用暗示了日常生活中隐藏的家庭危机。家庭伦理冲突打破了日常生活的平静,夫妇非对称的情感关系中夹杂着古代与近代、自然与社会、自我与他者之间的矛盾冲突。家庭危机表象之下掩饰的是退伍军人因战争经历而产生的创伤记忆和异化心理,家庭...

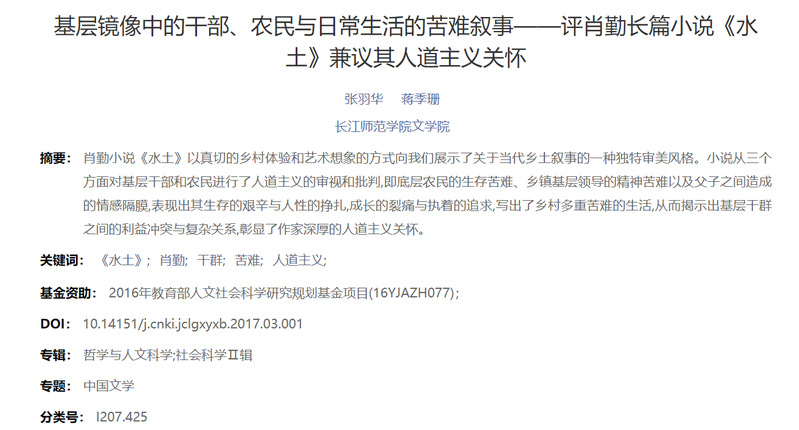

肖勒小说《水土》以真切的乡村体验和艺术租象的方式向我们愿示了关于当代乡土叙事的一种独特审美风格。小说从三个方面对基层干部和农民进行了人道主义的审视和批判,即底层农民的生存苦难、乡镇基层领导的精神苦难以及父子之间造成的情感隔膜,表现出其生存的艰辛与人性的挣扎,成长的裂痛与执着的追求,写出了乡村多重苦难的生活,从而揭示出基层干群之间的利益冲突与复杂关系,彰显了作家深厚的人道主义关怀。

温庆新:日常生活式:《红楼梦》的现代阅读及当下启示

日常生活式 《红楼梦》 现代读者 阅读过程

2022/1/24

现代读者的《红楼梦》阅读缘起,含有教学需要、个人兴趣或时人评论而推及等多种。现代读者在多年阅读过程中将《红楼梦》当作日常生活的一部分,促使《红楼梦》成为其日常阅读的重要案头“消遣品”,形成了一种心灵共鸣式的阅读投射。这种心灵体悟促使现代读者希望通过阅读进入《红楼梦》文本,寻求将《红楼梦》文本世界与读者现实世界相联系的勾连点,意图在现实世界中扮演《红楼梦》的角色。此举导致现代读者较为注意《红楼梦》艺...

上饶师范学院文学与新闻传播学院当代文学课件第十八章第三节 日常生活的诗性消解。

上饶师范学院文学与新闻传播学院当代文学课件第十七章第三节 日常生活的诗性消解。

在文学叙事中重寻日常生活的尊严

文学叙事 日常生活 尊严

2021/8/31

文学不是用来复制日常生活或拉平生活的,作家完全可以在日常生活叙事中由最真实的困境出发,用深达灵魂核心的书写直抵存在之层面,去伪存真,呈现最深切的生存体验和日常生活的尊严,写出“可珍重的人世”,使日常生活向更丰富的可能性敞开 。

回归感性意义:日常生活美学论纲之一

感性 美学 日常生活美学 新感性价值本体

2012/2/3

感性问题重新获得高度重视,既表明了“日常生活”作为一个当代问题的理论阐释前景,同时它也十分具体地呈现为美学发生当代转向的理论契机。在这一过程中,充分体现“日常生活美学”之为一种当代理论转向的,不仅在于“感性”重新回归人的日常生活语境,而且在回归日常生活之际,“感性”在理论上被理解为当代日常生活中人的现实情感、生活动机以及具体生活满足的自主实现,亦即人的日常生活行动本身。由此,通过回归“日常生活”,...

日常生活方式:娱乐艺术及其文化道路

好莱坞电影 生活方式 娱乐艺术 文化道路

2008/12/10

在娱乐媒体十分发达的今天,好莱坞电影娱乐艺术何以就构成了异域大众的生活方式并最终成为他们文化价值取向系统中重要的选择内容?当人们说中国的电影不在中国人的生活方式里,好莱坞的电影在全世界人的生活方式里的时候,我们怎么去面对自身的困境并有效转化它者的经验?诸如此类的问题表明,我们首先必须跳出好莱坞娱乐艺术的叙事形式辨析抑或好莱坞称霸全球的意识形态动机和文化野心批判,在生活方式、娱乐艺术和文化道路的复杂...

日常生活的审美化与文化研究的兴起 ——兼论文艺学的学科反思

文艺学 文化研究 审美化 日常生活

2008/9/5

当代社会与文化的一个突出变化是审美的泛化与日常社会生活的审美化。这一现象在国外已引起文化学家、社会学以及美学家、艺术理论家等的广泛关注。Eduardo de Fuente在题为《社会学与美学》(‘Sociology and aesthetics’,发表于《欧洲社会理论杂志》2000年5月号,第239-247页)的一篇文献综述中对此进行了富有参考价值的概述。他介绍了当代西方社会学与美学相互渗透...

“日常生活审美化”是一个文学问题

审美化 日常 文学 问题

2013/5/31

“日常生活审美化”的问题最近几年受到文艺学界的广泛关注,参与讨论的学者也非常多。2006年,北京师范大学文艺学研究中心举办“文艺学热点问题”的研讨会,众多学者对此问题再次发表了各自不同的意见。从目前情况来看,关于这一问题的各种观点,大体可以概括为三种思路和判断。第一种观点强调日常生活审美是我们所面临的客观社会现实,因此必须接纳并分析这一现象,陶东风先生认为“面对这种现象,美学与文艺学工作者应该突破...

“日常生活审美化”与文艺学

日常生活 审美化 文艺学

2008/3/10

日常生活的审美化的现象并不是今天才有的。古时候,中国的仕宦之家,衣美裘,吃美食,盖房子要有后花园,工作之余琴、棋、书、画不离手,等等,这不是“日常生活审美化”吗?谁喜欢这个话题,谁肯花精力去研究它,完全是可以的。为什么“日常生活审美化”突然之间,会成为一个话题或问题呢?大概几个月前,首都师大

文艺学学科点前后召开了两次“文艺学学科反思”会议,提出文艺学研究对象的“扩容”问题,有的青年学者要...

《霓红灯外――20世纪初日常生活中的上海》简介

2007/12/24

书名:

《霓红灯外――20世纪初日常生活中的上海》

作者:

卢汉超著段炼、吴敏等译

ISBN/ISSN号:

出版社:

《霓红灯外――20世纪初日常生活中的上海》/华裔学者卢汉超著;段炼,吴敏等译,上海古籍出版社,2004年12月第一版;《上海史研究译丛》之一,约37万字。以下是海外有关对此书的评论:

海外有关《霓红灯外》一书的评论

美国最权威的历史学刊物《美国历史评论》(Ameri...

从《流逝》以后,王安忆一直对城市日常生活投以关注的目光,这与她独特的历史观有着密切的联系,在王安忆看来一个小说家笔下的历史就是演绎一场日常生活的图景,在作品中王安忆通过日常生活的细节再现,铺呈出日常生活不为人所注意的韧劲,细致的内在美,同时王安忆挖掘了城市移民文化复杂的构成要素,以及当各种文化因子碰撞,交融之后形成的斑斓,宽容的特色,面对纷繁复杂的城市日常生活,王安忆采用了理性的叙述方式,既在掌握...

2003年6月《文艺争鸣》集中发表了有关“审美日常生活化”的一组文章,被认为这是一场深刻的美学革命,由此美学文艺学界展开了对“审美日常生活化”的争论,至今仍方兴未艾。这个问题在中国之所以能引起如此大的反响是有其深刻的现实基础和理论背景的。然而不可否认,其中仍存在不少值得反思的地方。

刘悦笛:当代“审美泛化”的全息结构——从“审美日常生活化”到“日常生活审美化”

中国社会科学院哲学所美学室 审美泛化 后现代 日常生活审美化 审美日常生活化 Aestheticization postmodern the aestheticization of everyday life aesthetic turning into everyday life

2007/9/4

当代“审美泛化”已成为了“后现代”的美学特质,然而,无论在中国还是西方,这种历史趋势都被直接等同于“日常生活审美化”。实际上,“审美泛化”包涵着双重的逆向运动的过程:一方面是“日常生活审美化”,另一方面则是“审美日常生活化”。前者是就“后现代文化”的基本转向而言的,它直接将“审美的态度”引进现实生活,主要包括“表层审美化”与“深度审美化”两类;后者则主要是就“后现代艺术”的大致取向来说的,它力图去...