搜索结果: 1-15 共查到“聚合物基复合材料 碳”相关记录22条 . 查询时间(0.343 秒)

中国科学院合肥研究院多色长寿命碳点室温磷光材料研究获进展(图)

磷光材料 聚合物纳米

2024/4/11

2024年4月10日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队在多色长寿命室温磷光发光材料方面取得进展。该团队设计了一种新方法,制备出能够发出从蓝色到绿色的多色超长室温磷光的碳化聚合物纳米点材料。相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上。

中国科学院化学研究所专利:一种碳纳米管/有机凝胶复合物及其制备方法

中国科学院化学研究所 专利 碳纳米管 有机凝胶 复合物

2023/7/18

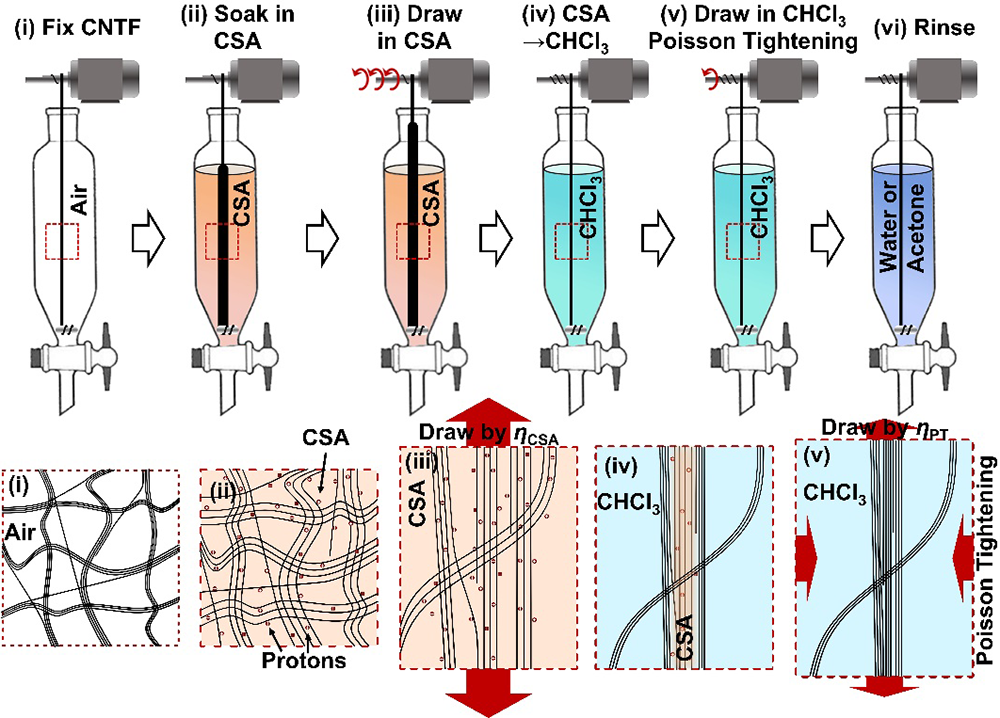

碳纳米管宏观体纤维的力、热性能强化研究取得进展(图)

碳纳米管 宏观体纤维 热性能强化

2023/1/5

暨南大学环境学院李万斌团队在碳捕集领域取得新进展(图)

暨南大学环境学院 李万斌 碳捕集 温室气体

2020/7/7

近日,继分子筛膜宏量制备方法设计和膜分离碳捕集传质扩散抑制调节后(Nature Communications, 2017 8, 406; Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 3764-3772),我校环境学院李万斌团队在多孔材料改性及碳捕集应用机理研究中取得重要进展。相关论文“Vapor-phase linker exchange of metal-organic f...

中国科学院宁波材料技术与工程研究所表面事业部功能碳素材料团队通过利用单轴温度场下冰晶的定向引导作用,使得短切碳纤维沿垂直方向取向,得到了具有“微芦苇丛”结构的碳纤维多孔泡沫,其制备流程和微观结构如图所示。“微芦苇丛”结构充分利用碳纤维的轴向高导热增强聚合物材料的导热性能。该方法制备的复合材料的热导率高达6.04 Wm-1K-1,并且得到的复合材料具有良好的柔顺性,有望代替传统的聚合物材料解决电子电...

2019年4月18日,国际高分子领域的顶级期刊《聚合物科学进展》(Progress in Polymer Science)在线刊发了我校化学与化工学院龚江研究员课题组的前瞻性综述《(废弃)聚合物可控碳化研究进展》(RecentProgress in Controlled Carbonization of (Waste) Polymers)。华中科技大学为论文第一完成单位,龚江研究员为第一作者,中国...

单壁碳纳米管(SWCNTs)具备优异的电荷传输性能、良好的溶液加工性和高柔性、优异的力学性能、较高的导热性能、优异的机械稳定性和化学稳定性,在电子器件和光电子器件应用广泛,如透明导电膜电极、薄膜晶体管、逻辑电路、柔性可穿戴电子器件、化学与生物传感器、超级电容器与太阳能电池等。以SWCNTs作为有源层材料所制备的薄膜晶体管电学性能优异、特征尺寸更小、稳定性好、散热更快、运行频率更高,表现出优异的器件...

基于划痕试验的碳纤维/环氧树脂复合材料制孔毛刺与撕裂缺陷形成机制

碳纤维/环氧树脂复合材料 划痕试验 毛刺 撕裂 制孔

2014/4/22

碳纤维/环氧树脂(C/EP)复合材料制孔毛刺和撕裂缺陷,对构件的装配精度影响较大。为了揭示C/EP复合材料制孔毛刺和撕裂缺陷的形成机制,采用微米划痕试验研究沿不同纤维方向切削加工时材料的破坏去除过程,并用FEI公司Quanta 200 环境扫描电镜对划切后的沟槽及切屑的形貌进行观察分析。结果表明:当划切方向与纤维方向垂直时,划切力最大,较易产生撕裂缺陷;当划切方向与纤维方向呈30°、45°和60°...

通过熔融共混法制备了碳纤维(CF)和氧化锆颗粒(ZrO2)共混增强聚醚醚酮(PEEK)复合材料, 并对其水中的摩擦学性能进行了研究。实验结果表明, 该混杂增强复合材料在水中具有优异的摩擦学性能, 其摩擦系数随载荷的增加无明显变化, 而磨损率则随着载荷的增加而逐渐降低。该材料在水中的磨损机制主要表现为轻微的磨粒磨损和疲劳磨损, 碳纤维是复合材料耐磨性得到增强的主要原因, 其作为复合材料摩擦面表层的主...

螺旋纳米碳纤维及聚乙烯醇复合材料的制备与性能表征

螺旋纳米碳纤维 复合材料 拉伸性能

2009/11/5

以镍为催化剂,采用化学气相沉积法制备螺旋纳米碳纤维,并通过浓硝酸氧化法对螺旋纳米碳纤维进行处理,在加热条件下,制备了螺旋纳米碳纤维/聚乙烯醇复合材料. 实验考察了螺旋纳米碳纤维含量对复合材料力学性能的影响,当螺旋纳米碳纤维添加量为0.4%(w)时,复合材料的拉伸性能提高32%. 通过扫描电镜对复合材料的拉伸断口进行分析,螺旋纳米碳纤维均匀地分散在基体中,有效增强了复合材料的抗拉性能.

...